賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問17

問17

月額賃料10万円の賃貸住宅につき、賃借人が月額賃料7万円への減額を請求した場合に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

- 敷金が20万円の場合、賃料減額請求権の行使により敷金も14万円に減額になるので、賃貸人は敷金の差額分の6万円を返還しなければならない。

- 賃借人の賃料減額請求権の行使後、物件に雨漏りが発生した場合でも、そのことによる物件の価値の減少は、当該賃料減額請求の判断に際しては、考慮の対象とはならない。

- 賃借人が賃貸人に対し口頭で賃料を7万円に減額するよう通知した場合でも、賃料減額請求権を行使したものと認められる。

- 賃料減額請求権の行使後、毎月8万円の賃料が支払われていた場合において、9万円を正当な賃料額とする裁判が確定したときは、賃貸人は、毎月の賃料の不足分1万円につき、法定利率による利息を付した額の支払を賃借人に請求することができる。

広告

広告

正解 1

問題難易度

肢169.1%

肢212.6%

肢35.0%

肢413.3%

肢212.6%

肢35.0%

肢413.3%

分野

科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:3 - 賃料・敷金等の一時金

解説

- [不適切]。一般に敷金は月額賃料の○ヵ月分など、賃料を基準に決まりますが、賃料減額請求権の行使により賃料が減額されたからといって、敷金も連動して減額になるわけではありません。賃貸借契約と敷金契約は別個の契約だからです。したがって、貸主は差額分の敷金を返還する必要はありません。

- 適切。賃料増額(減額)請求の後に、さらに増額(減額)の事由が発生した場合でも、新たに増額(減額)の請求をしない限り、当該請求の判断に際しては考慮の対象となりません(最判昭44.4.15)。したがって、請求後に発生した雨漏りによる物件価値の減少は考慮されません。

- 適切。賃料減額請求権の行使方法は特に定められていないため、書面に限らず口頭や電磁的記録で行っても問題はありません(借地借家法32条1項)。したがって、本肢のように口頭で賃料減額を請求した場合でも、有効に賃料減額請求権を行使したものと認められます。

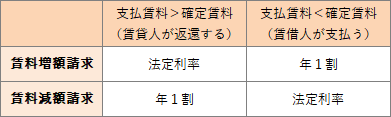

- 適切。賃料減額請求があった場合でも、賃貸人は正当と認める額の賃料を請求することができます。その後、裁判において賃料が確定した際、賃貸人が受け取った賃料が確定賃料を超えている場合は、その超過額に年1割の利息を付けて賃借人に返還する必要があります(借地借家法32条3項)。逆に受取り額が確定賃料に満たない場合は、借地借家法に規定がないため、賃借人は不足額に法定利率の利息を付けて賃貸人に支払うことになります。本肢は、賃料減額請求後に賃貸人が毎月8万円の賃料を請求していて、裁判で賃料が9万円に確定しています。受取り額が確定賃料に満たないため、賃貸人は不足分の1万円について、法定利率による利息を付けた額の支払いを賃借人に請求することができます(図の右下に該当)。

広告

広告